没有什么是一根针无法修补的

在绵绵细雨的村庄里,妇女们坐在瓦檐下,悄声缝补,任雨丝如泪滑落天际,将温暖与记忆细细缝入每一道针脚。多年之后,跨越沧海与岁月,那根熟悉的针与线再次回到作者手中。在这段关于缝补、文化认同与慢工之美的诗意追溯中,她重拾童年记忆中的手工艺——它不仅是一门技艺,更是一种疗愈心灵、回望过往、找回完整自我的方式。

CULTUREUPCYCLE中文LIFESTYLE

Sophie Liu-Othmer

6/2/20251 min read

我小时候,家住在中国北方的一个叫南宋的村庄,具体来说是在山西省的长治。记忆中一个生动的画面是,当下雨天无法去田里干活或下山去采集喂猪的植物时,村里的女人们就在一起做针线活。

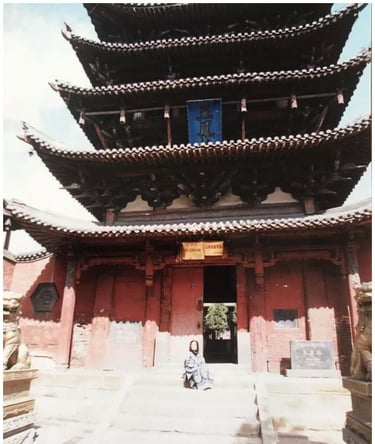

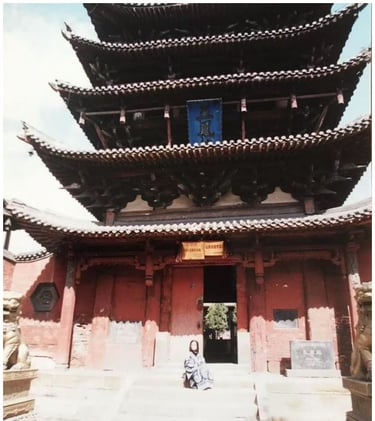

坐落在南村的“五凤楼”,元代

她们坐在稻草席上,双腿盘着,庇护在我们土房子的瓦檐下。她们忙着修补或者赶做新衣服和新鞋子,以便在即将到来的农历新年时让家人穿上。

这些时间尽管看似无聊,却正是让我难忘的原因。作为一个孩子,我因为雨天被限制在屋内,常常围坐在这些女人身边——而我的妈妈不在身边,因为她是城市人,不会用针线活。

我常常坐在我们住房里的一个奶奶身边,雨天或雪天时看她工作。她巧妙地用纺锤做线,用手钻制作鞋底。

作者穿着手工制作的棉鞋

为了制作鞋底,她先从模版上小心地裁剪出形状,然后熬制浆糊,将旧布料分层粘合在鞋底上,最后一针一针地钻孔、缝合。时间在我们不知不觉中流逝,虽然我们交流的话不多,但我被她的专注深深吸引——以至于我忘记了自己想上厕所。一个寒冷的冬季,我急匆匆跑到茅厕时,因为冻伤,手指肿胀得无法解开棉衣的扣子,结果尿了裤子。这是个灾难——也是另一个值得分享的故事。

每年冬天我们的手和脚都会长冻疮

人们自己缝制服装和鞋子是因为我们贫穷,买不起任何东西。此外,能买到机器制成品的商店也很少。这就是几千年来中国百姓的生存方式。

穿着修补衣服的人十分普遍。制作一件新衣服对于一个女人来说,可能需要整整一个季节,因为一年中可供缝纫的时间有限。随着中国引入纺织制造和缝纫机,手工制品逐渐淡出人们的视线,常常被视为过时的象征,带有贫穷的羞耻感。

我在1987年离开了中国,来到了美国,我认为这是一个拥有无与伦比的财富、科技和机会的国家。我不断告诉自己,要能够拥有任何我想要的东西。一开始,我身无分文,但渐渐地,我的经济状况不断改善——拥有了汽车、房子、衣服——然后又是更好的汽车、更大的房子和更贵的服装。以鞋子为例,我从每双10美元到600美元的鞋子。我攒了超过100双鞋子,依然熬夜上网搜索下一双。

如今,我已经60岁,生活在美国38年。作为一个外向的人,在家工作对我来说是一个挑战。疫情爆发后,连空气——这种生存的基本需求——都变得危险。我感到窝里憋屈,把我的郊区家称作“活人的墓地”。

后来,我开始多走几步,沉浸于采蘑菇的乐趣中,手提一个柳条编织的篮子,深深地走入树林,花几个小时徘徊与树木之间,这成为了我生活的一部分。

冬天,我也重新拾起了手工针线活——修补、缝制和毡制。虽然我确实有一台缝纫机,但我更喜欢用手工作。现在,我变得内向,更喜欢待在家中,享受安静而不需要说话。和人交流让我感到疲惫,开车去其他地方浪费了很多时间,而我还有许多有趣的项目等待我去做,还有众多的森林待我去探索。

确实,美国是一个充满自由和机会的国度。然而,在我从西方文化中汲取的宝贵经验中,也深刻肯定了我中美双重身份中的中国部分。在美国生活中发现成为中国人的意义——这听起来可能有些讽刺,但正是这种领悟,成为了我在美国和西方文化中获得的最重要的洞察。

我是一个华裔美国人。我怀念童年时在雨天用手做针线活的时光,怀念村里那些女人,怀念她们的手,奶奶的皱纹,以及她们的工作和嬉笑声交织着雨滴的旋律。

我每天都渴望坐下来,用双手修补。这是如此令人兴奋、放松和令人满意的体验。同时,也让我有机会将我来自中国的历史与经验融入我的作品中。创造力让我变成了艺术家。

采羊肚菌,20205年5月,明尼苏达

他的话语总结了我的教学经历。我希望我的生活中有更多这样的体验——专注和坚持,这是成功的秘密。

针线活的价值是普遍的。当我在米兰拜访我的意大利朋友马尔科时,他让我在一座叫“针,线和结”的雕塑旁等他,这座雕塑象征着米兰作为全球时尚中心的地位。

价值是相对的。对于村里小团体的人来说的价值,可能与国家或世界上更大团体的价值不同。我与针线活的个人体验,根植于中国的传统,与全球其他的经验交织在一起,拥有普遍的价值。

坐落在意大利米兰的 ‘针,线和结“雕塑

ZIRAN 维修诊所的针线修补作坊 - 2025年5月亚洲节

美国让我有机会拓宽视野,从远处看我的中国传统,可以将我来自的地方与世界其他地方的传统进行比较。

就像对旧物的再利用,破碎的心不仅会愈合,还会变得更加坚强,更加美丽。就像修补一件衣服一样,我们不仅修复了它,而是可以将洞口作为机会,绣上心爱的动物图案,并用阳光的缝线加强周围磨损的布料。

中国传统手工艺走进世界高级时装的殿堂。

作者与朋友牛小枚展示升级再造后的古绣珍藏

作者简介:

Sophie Liu-Othmer 是一位教师、作家和织物艺术家,目前在一家银行担任高级数据库管理员。她积极参与社区活动,深信家庭和社区对繁荣的社会至关重要,并且拥有多年的世界历史和中文教学经验。在空闲时间,她喜欢缝纫、采蘑菇、园艺、烹饪和旅行。

昨天,在一个亚洲博览会上,我受邀教大家制作艾草袋。这些袋子可以挂在背包、腰带上,或者放在车里,随时享受自然气息和治愈感。在一次针对7至12岁儿童的活动中,我首先问他们是否至少有半个小时可以投入。如果没有,他们就没有参与的资格。“如果你希望得到快速的成果,这个项目就不适合你。”我告诉他们。他们在父母的陪伴下点了点头。

从刚开始处理针的危险到最终掌握基本缝合技巧,孩子们展现出的认真让我感到意外。

一个从未拿过针的男孩完成了一行跑针缝合,这是我预期会看到的结果。他用跑针缝合封口,然后问:“我可以再做一个吗?”由于材料有限,我不得不让他等等。最终他被允许再做一次,便全情投入其中。时光飞逝;他的父亲对我说:“我从未见过他如此专注。”还有“他从未能静坐这么久。”